舩坂酒造の酒蔵を拝見する

蔵を改装して試飲スペースができていた(2015年1月25日追記)

2015年の「酒蔵めぐり」2件目となる舩坂酒造さんに行ってきました。

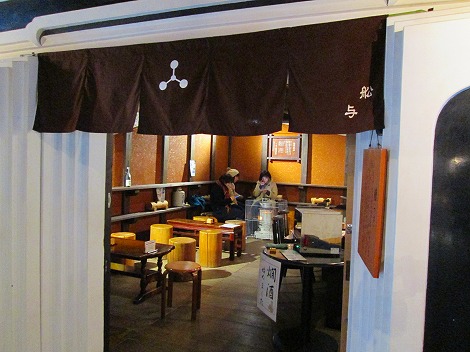

1年ぶりに訪れたのですが、入り口を入ってすぐのところに蔵を改装した試飲スペースができていました。暖房が効いて暖かく、酔いもすぐに回りそう(笑

「舟場」と呼ばれる作業場だったようで、モロミからお酒を搾り出す場所として使われていたのだとか。

例年と同様、麹室や貯蔵タンクなどを見せていただきました。アジア系の外国人も多く、英語のガイドさんが多くの旅行客を引き連れていました。

案内終了後に試飲させていただいたのは、深山菊の「しぼりたて生」。生酒ゆえにアルコール度数は高めですが、濃厚なコクのある甘みも感じられて、身体に染み渡りました。

帰りに大吟醸 深山菊(720ml)を自分用に買いました。あと大吟醸の酒粕も購入。大吟醸の酒粕なんてはじめて見ました。

酒粕は小さく切って、トースターできつね色になるまで焼きます。砂糖醤油につけて食べると、深山菊のいいアテになりました。

銘酒の試飲、買い物、お食事まで一度にできる

2013年、「酒蔵めぐり」4軒目となる舩坂酒造さんに行ってきました!上三之町、原田酒造場の向かいにあります。

代表銘柄である「深山菊(みやまぎく)」の看板が目印です。

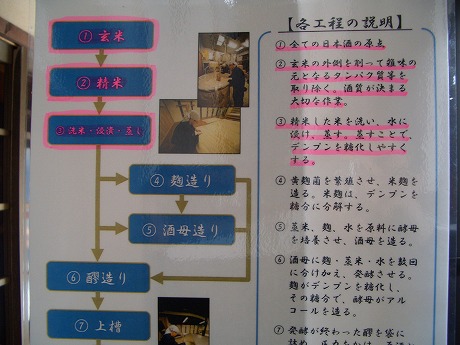

最初に酒米を蒸す場所に案内してもらいました。基本的に高温スチーム(120℃)でお米を短時間で蒸し上げ、デンプンを糖化しやすい状態にします。

酒米として使われる「ひだほまれ」の袋が山積みになっていました。お酒造り専用のお米なので、普通に食べてもおいしくないのだとか。

蒸したお米は、「エアシューター」と呼ばれる専用の筒の中を通って、次の行程に運ばれます。空気圧を利用した便利な装置なんですね〜

次は仕込み蔵を案内していただきました。分厚い扉に漆喰塗りの壁が重厚感いっぱいです。

このような酒造りのフローチャートを見ると、各工程の流れがよく分かりますね〜。

仕込み蔵では米麹を作ったり、酒母も作ります。アルコール発酵も温度管理の元に行われます。

蔵の2階で米麹や酒母作りが行われていました。階段の右側にみえる筒が「エアシューター」です。蒸したお米がこの筒の中を通っていきます。

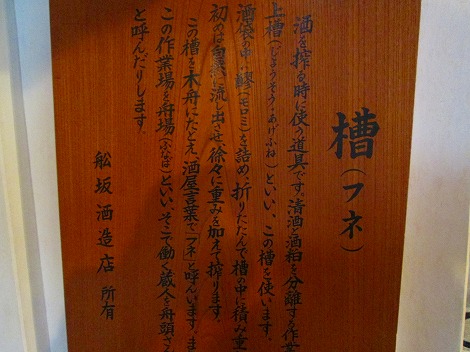

これは醪(もろみ)を絞る機械です。もろみから液体である酒を搾り出し、いわゆる「生酒」となります。

「生酒」は酵母や微生物が生きている状態なので、冷蔵保存が必要です。残った固形物が酒粕となり、漬物・甘酒・酢の原料として使われます。

酒粕の表面につく細かい網の目は、この絞る行程の中でできるのですね。

案内終了後に試飲させていただいたのは、深山菊の「しぼりたて生」。生酒特有のコクがあって、僕の好みの味でした(^o^)

中辛といった感じで、焼き魚や煮物など日本食の肴に合わせやすいと思います。

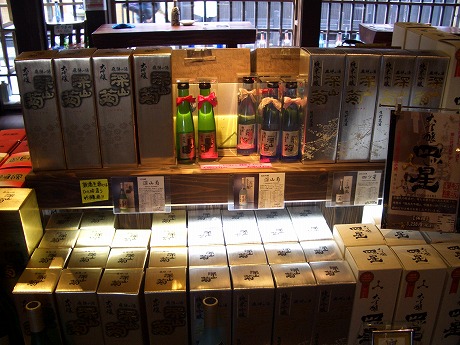

店内は広々としており、深山菊、甚五郎などの代表銘柄が陳列されています。

いつか特別大吟醸の「四ッ星」を味わってみたいです。5,250円(720ml)ですから高級酒。杜氏の理想が詰まっているのではとワクワクします。

有料の試飲もできますから、気になるお酒は試してみたいところです。木のテーブルで枡酒をいただけますから、より一層おいしさも増しますよ。

このようなお土産スペースもあります。さるぼぼや手ぬぐい、木のはがきやキーホルダーなど手にとって見ることができます。

女性に人気のようで、「これカワイイ〜」という声が聞こえてきました。

さらに舩坂酒造店の中庭を抜けると、「お食事処 味の与平」があります。古い町並みにマッチした、とても雰囲気のいいお店です。

飛騨牛や地元野菜を使った料理、そして料理に合うお酒があれば贅沢な時間になること間違いなしです。

スポンサードリンク

あなたは今、「舩坂酒造」にいます。

- 飛騨牛

- みたらし団子

- 飛騨牛のにぎり寿司

- 飛騨の漬物

- 飛騨牛乳

- 朴葉味噌

- 中華そば

- こもどうふ

- 飛騨牛まん

- 飛騨高山の地酒

- 飛騨高山の蜜入りんご

- 福寿庵の創作和菓子

- トランブルー(TRAIN BLEU)