二木酒造の酒蔵を拝見する

氷室の試飲をしてきました(2015/2/21追記)

1/16(金)からスタートした2015年の「酒蔵めぐり」6軒目となる二木酒造さんに行ってきました!多くの観光客でにぎわっていました。中国は「春節」で長期連休ということもあり、中国人も多く見られました。

こちらのサーマルタンクは、約5400リットルの容量があります。

酒造りのポイントの一つは醗酵をコントロールする温度調整にあります。仕込用のサーマルタンクは電気で温度調整が可能な優れもの。

吟醸酒と大吟醸酒専門の二木酒造では、約5℃の低温で時間をかけて熟成させることで、華やかな香りとうまみを生み出しているそうです。

もろみのタンクは古い蔵の中に置いてありました。昔は火事になると蔵の扉を閉めて、大切なもろみを火から守っていたそうです。

今年も大吟醸の氷室 を試飲させていただきました。濃厚で今流行の「旨口」といった口当たりです。日本酒を飲みなれていない人も、おいしく飲めると思います。

お店の方に聞いたのですが、この蔵では食用の「あきたこまち」を使用しているのだとか。飛騨の酒蔵はほとんど酒米の「ひだほまれ」を使用しているので、かなり珍しいと感じました。

玄米を削った外側は、家畜の肥料として。白米を削った部分はみたらし団子として。もろみを絞った後の酒粕も食用で販売されます。どの部分も捨てることなく活用する昔ながらの知恵は、世界にも誇れるのではないでしょうか。

同じ醸造酒であるワインの人気が高いですが、今後益々日本酒熱が高まってくれることを期待しています。最近雑誌でも日本酒特集が組まれていて、いい流れだと感じています。日本人ですから、積極的に日本酒を晩酌に取り入れていきたいです。

氷室の試飲をしてきました(2014/1/19追記)

1/17(金)からスタートした2014年の「酒蔵めぐり」1軒目となる二木酒造さんに行ってきました!昨年は2軒目でしたので、毎年順番が変わるんですね。

300年を超える歴史があり、飛騨地方でも古い酒蔵の1つです。現在は16代目が継いで酒の仕込みをしていらっしゃるそうです。

二木酒造さんは吟醸酒専門の酒蔵。大吟醸だと精米歩合が40%といいますから、お米の中心部分だけを使って、低温で長時間かけて発酵させていきます。

削られたお米の部分は「みたらし団子」「せんべい」として余すところなく使われます。酒蔵のある地域では「みたらし団子」が名物になっているのは、このような理由によります。醤油味のみたらしは飛騨地方ならではでしょう。

現在はこのようなタンクでお酒の発酵を行っているのだそうです。タンク内は自動で適温である5度に維持されるとのことで、便利ですね。

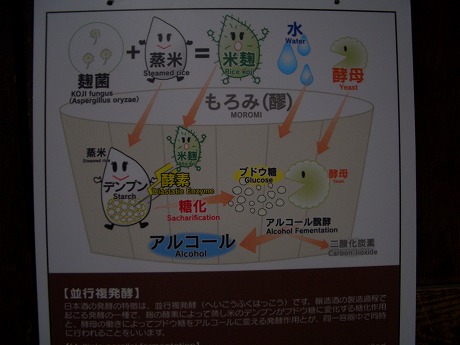

日本酒は「並行複発酵」という過程を経て作られます。麹の酵素によって蒸し米のデンプンがブドウ糖に変化する糖化作用と、酵母の働きによってブドウ糖をアルコールに変える発酵作用とが、同一容器内で同時に行われるそうです。

案内して頂いた後は、大吟醸の氷室 を試飲させていただきました。フルーティーな香りが口の中に広がって、至福の感覚を味わうことができました。酵母が生きたままの生酒ならではの深みもありました。

冬の時期しか飲めない「しぼりたて」もオススメだそうです。加熱も加水もしていませんから、お酒本来の味わいを感じられます。アルコール分が少し高めなので、好きな方にはたまらないかもしれません。

氷室や玉の井など有名大吟醸酒が味わえる

2013年、「酒蔵めぐり」2軒目となる二木酒造さんに行ってきました!川尻酒造場さんと同じ上二之町で、同じ通り沿いにあります。

「酒蔵公開中」の看板が置いてあったので、すぐに分かりました。

中は広々としたスペースが広がっています。休憩スペースが設けられていて、ストーブに当たりながらゆっくりと店内を拝見できます。

飛騨在住の作家さんによるぐい飲みやグラスが展示されているのは、おそらく二木酒造さんだけでしょう。

風合いのある、個性的で飛騨の香りを感じさせる器は、間違いなく酒好きの興味をそそりますね。

二木酒造さんは、昔一度火事で焼失したという経緯があります。

ただ運良く書庫として使用していた蔵だけが焼け残ったため、その中の書物に記載されていた醸造技術を頼りに、今に伝えられたそうです。

当時はパソコンなんかない時代で、口伝や紙の書物でしか後世に残せなかったわけですから、とても苦労されたと想像します。

この見事な梁をみて下さい!長い時間の経過を感じさせる、どっしりとした色合いと風格。

いつかマイホームを持つことになったら、こんな梁のあるリビングにしたいという夢を持っています。トーンを落とした色合いが、照明の暖かさを際立たせます。

二木酒造さんは、「吟醸酒」「大吟醸酒」のみを造る酒蔵だとのこと。氷室 や玉の井などの大吟醸酒は特に有名で、高山市内の飲み屋では大抵置いてあるくらいです。

吟醸酒は、低温で長時間発酵させて造るのが特徴です。リンゴやバナナなどフルーティーな香りも素晴らしい。

僕は特に氷室が好きなんですよ。友人との飲み会の席では、手土産に氷室を持参することが多いです。

生酒なのですが、スッキリとしたコクがあって、まろやかな喉ごし。男女問わず「飲みやすい」という感想を漏らす人が多いです。

肝心の酒蔵見学ですが、少人数だったのでスピーディーに案内が進み、写真を撮る機会を逃してしまいました・・・ここで紹介できないのが残念です。

120℃の高温スチームが窯の横から吹き出してお米を炊く場所、発酵したお酒を絞る機械など、大きめの規模で展開されていました。

5分ほどの酒蔵見学のあとに、氷室の試飲をさせてもらいました。「そうそう、この香り、この喉ごし」と体が喜ぶのを感じました〜

氷室はアルコール17〜18度と少し高めなのもポイントです。

もう一口飲みたくなってしまったので、有料の試飲をしてきました。銘柄によって100円〜200円で試飲ができます。

せっかくなので、季節限定商品「秋麗の炎」という大吟醸ひやおろしを試してみました。

こんな感じで、木のトレーと一緒におちょこが渡されます。

「秋麗の炎」はアルコール度数を強く感じ、コクと甘みが舌全体に広がります。昼間から肴が欲しくなってしまいますね〜

酒蔵の雰囲気を感じながらいただく一杯は、特別であり、格別な味わいがします!

たくさんの方が720ml瓶をお土産として買っていました。家で家族とたしなむお酒もまたいいですから。

飛騨高山観光の記念として、ちょっと贅沢な吟醸酒をぜひ味わって下さいね。

スポンサードリンク

あなたは今、「二木酒造」にいます。

- 飛騨牛

- みたらし団子

- 飛騨牛のにぎり寿司

- 飛騨の漬物

- 飛騨牛乳

- 朴葉味噌

- 中華そば

- こもどうふ

- 飛騨牛まん

- 飛騨高山の地酒

- 飛騨高山の蜜入りんご

- 福寿庵の創作和菓子

- トランブルー(TRAIN BLEU)